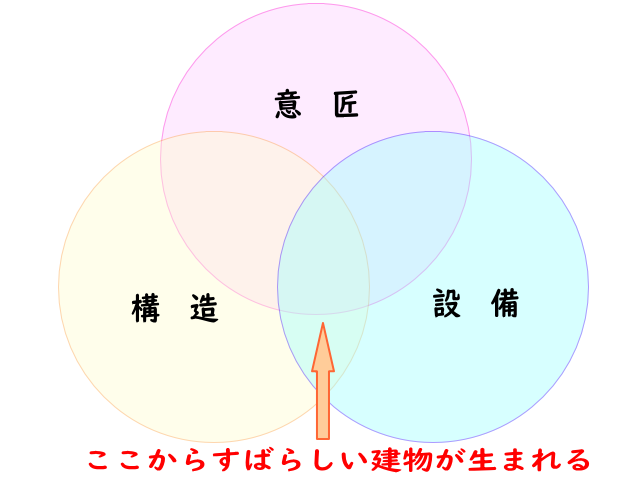

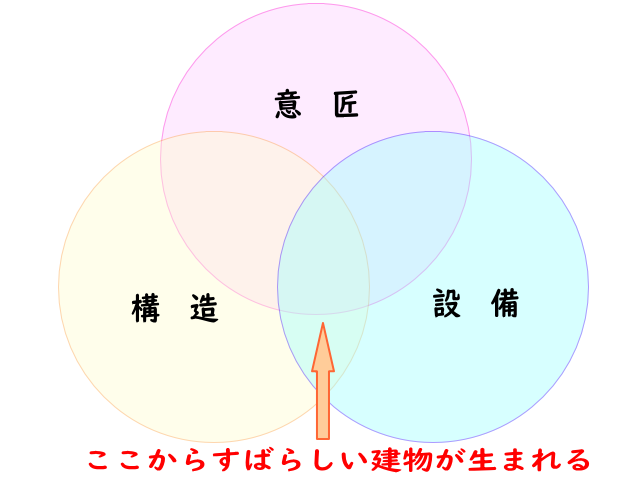

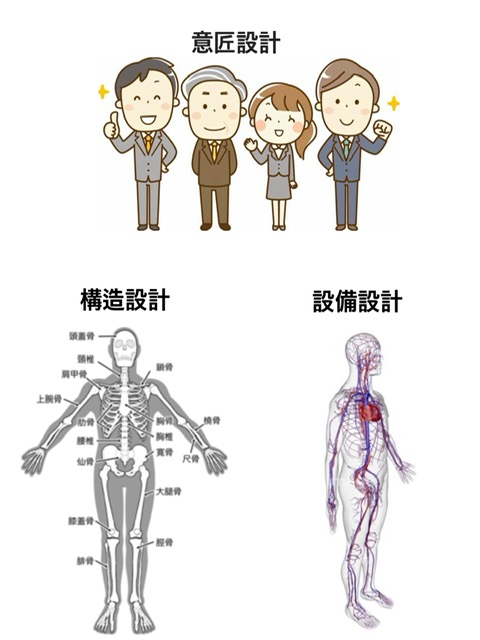

- ・建築設計の三大要素

この意匠・構造・設備のバランスが良い建物は50年、100年と長く使い続けることが

できる建物となる。

- ・設計事務所の役割

- 建築設計は意匠・構造・設備の大きく3つの要素で構成され、事実上は建築設計事務所、

建築設備設計事務所が分担して行っています。

人間に例えてわかりやすく言うと

顔や背格好、肌の色など、人間の見た目、外見部分を構成するのが意匠設計。

それと連動するように体全体の骨組み(骨格)を決定するのが構造設計になります。

そして、内臓器官の配置や血管のルート、それぞれの機能をコントロールする脳や神経といった 身体機能の方針を

決定する重要な部分が設備設計です。

- ・設備設計事務所の業務

- 設備設計には大きく電気設備設計、機械設備設計に分けられます。

- ・機械設備設計の内容は?

- 空気調和設備(空調・換気設備)

給排水衛生設備(衛生器具・給水・給湯・排水通気・排水処理・ガス設備)

防災設備(排煙・消火設備)

- ・電気設備設計の内容は?

- 受変電設備

照明設備

防災設備

音響設備 等々

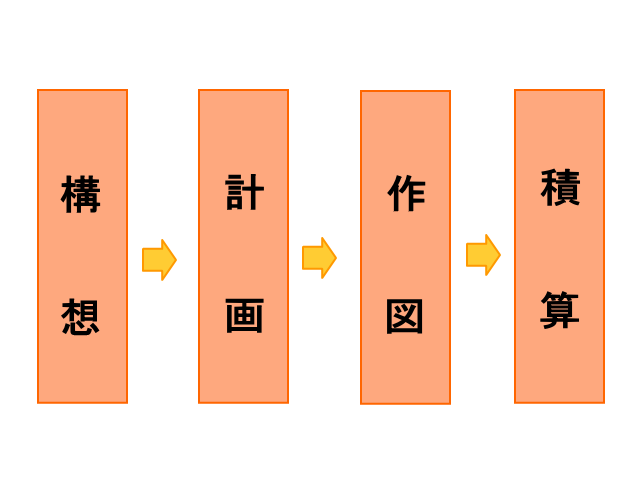

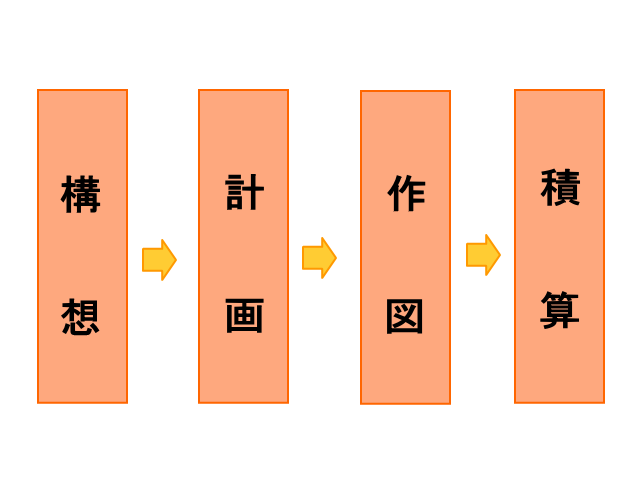

- ・建物の設備設計に関する業務内容

- 建築物の耐用年数は100年ともいわれる時代ですが、内部の設備は20年程度を周期として更新が

必要となってきます。

その大きな理由は、設備使用可能であっても、維持管理費の増大、設備の老朽化、使い勝手の悪さに

よるものです。これらの建物に設置する電気設備、機械設備とも近年技術革新や高度化、複雑化が

進んでおり専門性が非常に進行しています。これからもますます専門性が進んでいくものと考えます。

- 1.個々の建物に向いた設備の選定・提案

- 建築主の要望に沿った機能であるか

初期費用、維持管理費、更新費用等生涯費用の考慮

- 2.計画設備が本当に設置可能であるかの検討

- 物理的に可能であるか

物理的には可能であるが、設置費用は適正であるか

- 3.上記に沿った形での図面化

- 法律、基準に則した配線・配管径等の算定

- 4.図面を元にしての内訳書の作成

- 拾い書の作成

各種見積書の徴収・見積書比較表の作成・内訳書の作成

-

- 建築設備士の役割

- 改正建築基準法が平成27年6月25日に施行され、法律上に「建築設備士」の名称が規定され、建築士が延べ面積2,000m²を超える建築物の建築設備について設計等を行う際に、建築設備士の意見を聞くことが努力義務となります。

建築設備士とは、建築士法に基づき建築設備に関して、建築士に適切な助言を行う者をいい、建築設備全般に関する知識及び技能を有し、建築士に対して、高度化・複雑化した建築設備の設計・工事監督に関する適切なアドバイスを行える資格者として位置づけされています。

建築士法においては、建築士が、大規模の建築物その他の建築物の建築設備に係る設計又は工事管理を行う場合において建築設備士の意見を聞いたときは設計図書又は工事管理報告書において、その旨を明らかにしなければならないとされています。また、建築基準法による建築確認申請書、完成検査及び中間検査申請書においても、その旨を明らかにしなければならないこととされています。

建築設備士の資格取得をするには、建築士法20条第5項及び同法施行規則第17条の18に基づき、国土交通大臣の登録(登録学科試験及び登録設計製図試験)を受けた登録試験実施機関である公益財団法人建築技術教育普及センターが実施している建築設備士試験に合格しなければなりません。

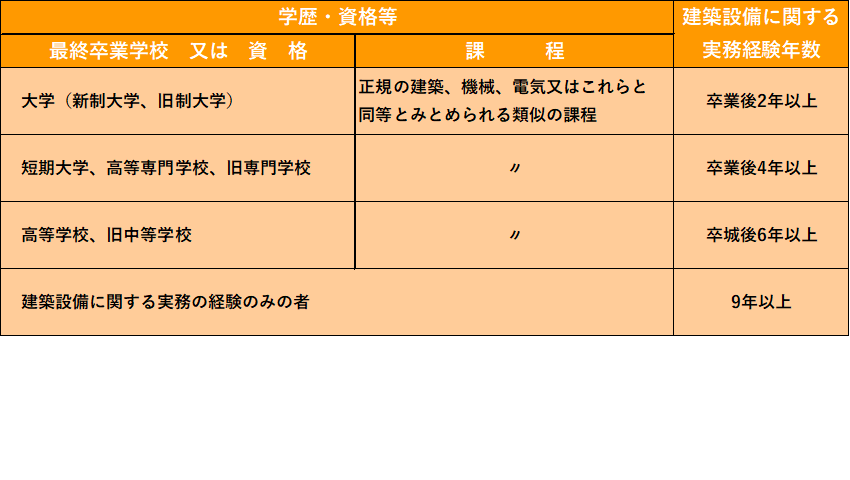

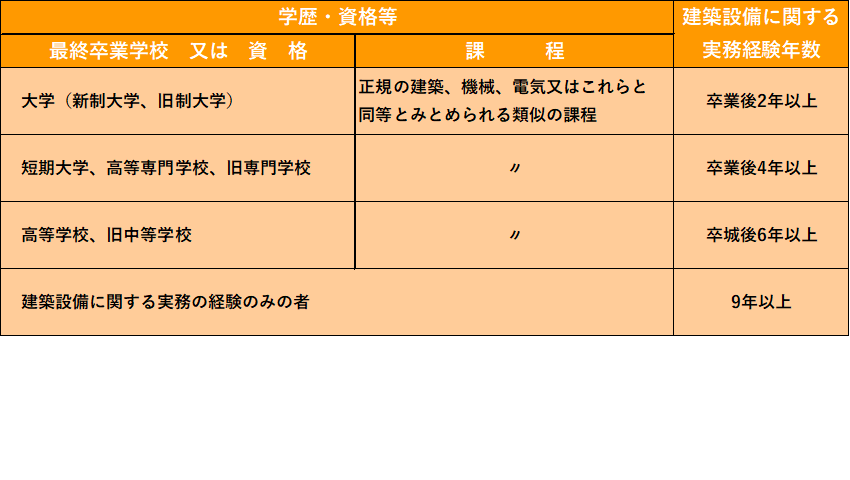

- 受験資格

- 下記の区分に該当する方は受験資格があります。(抜粋)

-

-